Medien

Natürlich gut? Auf der Suche nach Biorohstoffen für die Industrie

Von der Pusteblume zum Autoreifen – Wurzeln des Russischen Löwenzahns haben erste Tests als Rohstoffquelle für Naturkautschuk erfolgreich bestanden. Dahinter steckt ein gemeinsames Entwicklungsprojekt des Reifenherstellers Continental mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie aus Münster sowie weiteren Partnern. Bis die ersten Löwenzahnreifen über die Straßen rollen, werden aber noch mindestens fünf Jahre vergehen.

Holzreste, Löwenzahn oder Traubenzucker als Ergänzung zum Erdöl – Produkte, die biobasiert sind: Begrenzte Ressourcen und eine wachsende Weltbevölkerung erfordern ein Umdenken. Weltweit gewinnt die Bioökonomie an Fahrt. Doch trotz beachtlicher Erfolge ist noch viel Forschung und Entwicklung nötig. Wann sind nachwachsende Rohstoffe wirklich gut?

Frakta gleich Fracht – der Name ist Programm. Robust, sehr geräumig und einfach zu reinigen, fehlt der blaue Einkaufstaschen-Klassiker des schwedischen Möbelhauses IKEA in kaum einem Haushalt. Er wird als Pfandflaschen- und Altglassammler, als Umzugshelfer und Wäschekorb, als Einkaufstasche und Kofferersatz verwendet. Noch besteht das Multitalent aus erdölbasiertem Kunststoff, aus teilweise frisch hergestelltem Polypropylen. Doch 2020 soll es damit vorbei sein: Sämtliche Kunststoffprodukte von IKEA sollen dann entweder aus erneuerbaren und/oder recycelten Werkstoffen gefertigt werden – ob Frachttasche, Kinderspielzeug oder Aufbewahrungsbox. Keine leichte Aufgabe. Insbesondere für Anwendungen in sensiblen Bereichen, wie etwa Lebensmittelverpackungen oder Kinderspielzeug, ist der derzeitige Recyclingkunststoff aufgrund von Auflagen zum Gesundheitsschutz keine mögliche Variante. Alternativen müssen her. „Wir versuchen hier, die erdölbasierten Kunststoffe durch Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu ersetzen. Das können zu 100 Prozent biobasierte Polymere wie Polymilchsäure oder Mischungen aus verschiedenen biobasierten Materialien sein. In manchen Fällen sind als erster Schritt auch Mixturen mit Kunststoffen aus Erdöl denkbar“, erklärt Puneet Trehan, Leiter Material- und Innovationsentwicklung bei IKEA. Für den Anfang sei ein biobasierter Anteil von 40 bis 60 Prozent angepeilt.

Ergänzungen zum Erdöl

Bio statt Petro: IKEA ist mit seinem Bekenntnis zu biobasierten Kunststoffen keine Ausnahme. Gut 100 Jahre nach der Erfindung und Vermarktung des ersten komplett synthetischen Kunststoffs Bakelit®, dem tausend weitere folgen sollten, geht nun die Entdeckungsreise der Forscher und Hersteller in eine andere Richtung. Qualitativ hochwertig soll die Produktwelt künftig sein, aber aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Pflanzen, organischen Abfällen oder Mikroorganismen hergestellt.

So kündigte der Spielzeughersteller LEGO an, bis 2030 seine Bauklötzchen mit Kunststoffen aus alternativen Materialien herstellen zu wollen, und gründete dafür 2015 ein mit einem Etat von umgerechnet rund 135 Millionen € ausgestattetes unternehmenseigenes „Sustainable Materials Center“. Bereits 2009 ging die Coca-Cola Company mit ihrer PlantBottleTM Technologie an den Start und gab sie in Form von Lizenzen schon wenig später auch an andere Großkonzerne wie Ketchuphersteller H. J. Heinz oder auch Ford Motors weiter. Die Flasche aus Polyethylenterephthalat (PET) bestand anfangs zu bis zu 30 Prozent aus Pflanzen. Das Ziel von Coca-Cola ist, für die Herstellung der PlantBottle ausschließlich nachwachsende Rohstoffe einzusetzen. Zur nächsten Dekade soll dies dann für alle PET-Kunststoffflaschen und damit rund 60 Prozent der gesamten Verpackungen von Coca-Cola der Fall sein.

Eine Möglichkeit, um Kunststoffflaschen zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, bietet die Firma Synvina an. Das kürzlich gegründete Gemeinschaftsunternehmen von BASF und Avantium aus den Niederlanden stellt aus Fructose, also Fruchtzucker, den chemischen Baustein Furandicarbonsäure her. Daraus wiederum kann Polyethylenfuranoat (PEF) erzeugt werden, aus dem neben Getränkeflaschen auch Lebensmittelverpackungen produziert werden können. Das Besondere dabei ist: PEF-Flaschen sind nicht nur zu 100 Prozent biobasiert. Sie haben im Vergleich zu Flaschen aus PET auch eine erhöhte Dichtigkeit gegen Gase wie Kohlendioxid und Sauerstoff, so dass die damit verpackten Getränke länger haltbar sind.

Zurück zu den Wurzeln heißt es auch in der Automobilindustrie: Schon in den Anfangszeiten arbeitete man hier mit Biomaterialien – das zeigt etwa ein bereits in den 30er Jahren von Henry Ford entwickeltes Auto mit einer Karosserie aus Hanffasern. Doch nach der Verabschiedung des sogenannten Marihuana Tax Act 1937 in den USA wurde der Druck auf Ford zu groß und die Entwicklung dann eingestellt. Heute beschert der Ansatz, durch weniger Gewicht den CO2-Ausstoß der Autos zu verringern, Naturmaterialien wie Hanf, Sisal, Kenaf oder Flachs eine Renaissance. Denn zunehmend werden Bauteile statt aus den Leichtbaumaterialien Carbon- oder Glasfaser aus den vergleichsweise kostengünstigen Naturfaserkunststoffen gefertigt.

Ein traditioneller Werkstoff eröffnet neue Möglichkeiten – flüssiges Holz, das großteils aus dem Polymer Lignin besteht. Via Spritzguss kann es zu beliebiger Form erstarren. Heraus kommen dann beispielsweise Gehäuse für Kopfhörer wie vom Unternehmen Audioquest, Lautsprecher oder Mobiltelefone. Etwa 50 Millionen Tonnen Lignin fallen weltweit als Abfall in der Papierproduktion an.

Kohlendioxidausstoß senken

Die fossilbasierte Wirtschaftsweise stößt zunehmend an ihre Grenzen. Der Klimawandel und die damit verbundene Notwendigkeit, Treibhausgase zu reduzieren, erfordern ein Umdenken. „Biobasierte Produkte sind heute die einzige Alternative. Ohne die Bioökonomie ist das langfristige Ziel der G7-Länder, den Ausstoß von Kohlendioxid auf null zu senken, wahrscheinlich nicht erreichbar“, sagt Dr. Waldemar Kütt, Abteilungsleiter Biobasierte Produkte und Prozesse bei der Generaldirektion Forschung und Innovation der Europäischen Kommission. Das liegt daran, dass Pflanzen durch Photosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden. „Wenn wir diesen aus pflanzlicher oder mikrobieller Biomasse gewonnenen Kohlenstoff für die Herstellung unserer Produkte verwenden, entfernen wir CO2 aus der Umwelt und sind im Einklang mit dem natürlichen biologischen Kohlenstoffkreislauf – im Gegensatz zu Erdöl, das über Millionen von Jahren entstanden ist und keinerlei Vorteil bei der CO2-Reduzierung bietet“, erklärt Ramani Narayan, Professor für Chemical Engineering and Material Sciences an der Michigan State University /USA.

Ganz wird sich Erdöl nicht ersetzen lassen. Aber selbst der partielle Austausch ist ein positiver Schritt vorwärts, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. „Würde man bei den rund 37,5 Millionen Tonnen PET, die zur Flaschenherstellung weltweit verbraucht werden, nur 20 Prozent des Kohlenstoffs durch biobasierten Kohlenstoff ersetzen, ließen sich 17,2 Millionen Tonnen CO2 aus der Umwelt absorbieren. Das entspricht einer Einsparung von etwa 40 Millionen Barrel Öl“, so Narayan.

Wachsende Produktionskapazitäten bei biobasierten Produkten

Den Verbrauchern begegnen vor allem zwei Begriffe, wenn es um Biokunststoff geht: zum einen „biobasiert“, zum anderen „biologisch abbaubar“. Der biobasierte Kunststoff ist nicht zwangsläufig auch biologisch abbaubar, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Er kann sogar genauso beständig sein wie herkömmlicher Kunststoff. Dennoch kann Kunststoff aus Erdöl oder Erdgas aber durchaus bioabbaubar sein (siehe Kasten). „Wir sehen einen wachsenden Bedarf an biobasierten Produkten, den wir mit neuen Technologien und Innovationen adressieren. Zugleich erweitern wir unser Portfolio mit biologisch abbaubaren Materialien“, bestätigt Dr. Carsten Sieden, Leiter der Forschungseinheit Weiße Biotechnologie bei BASF.

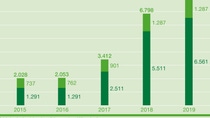

Noch ist der Marktanteil der Biokunststoffe gering. Sie machen weniger als ein Prozent der jährlichen globalen Kunststoffproduktion von 300 Millionen Tonnen aus. Marktdaten des europäischen Branchenverbands European Bioplastics zufolge soll die Zahl in den nächsten Jahren jedoch steil nach oben gehen. Die globale Produktionskapazität von rund 2 Millionen Tonnen (2015) soll sich bis 2019 auf rund 7,8 Millionen Tonnen fast vervierfachen. Den Löwenanteil mit etwa 80 Prozent machen Biokunststoffe aus, die trotz ihrer biobasierten Rohstoffquelle biologisch nicht abbaubar oder kompostierbar sind.

Bioabbaubare Kunststoffe werden unter anderem als Biomüllbeutel und als Mulchfolien in der Landwirtschaft eingesetzt. So zeigt etwa der kompostierbare Kunststoff ecovio® von BASF seine Vorteile in der chinesischen Landwirtschaft. Denn in China wächst sich die traditionelle Technik mit Mulchfolien, die aus nicht abbaubarem Polyethylenkunststoff bestehen, zu einem gravierenden Umweltproblem aus. Zwar hält die Folie die Wärme und Feuchtigkeit fest im Boden und fördert so das Wachstum der Pflanzen. Doch die gesamte Folie bleibt in kleinen, dünnen Fetzen auf den Anbauflächen zurück. Untergepflügt hemmen die Kunststoffteile das Wurzelwachstum und schmälern so den künftigen Ertrag. Landwirte, die auf die bioabbaubaren Mulchfolien aus ecovio umgestiegen sind, konnten ihre Erträge wieder steigern. Dies bestätigen auch groß angelegte Versuche, die BASF seit Jahren zusammen mit lokalen Partnern und Organisationen durchführt. So konnten in einem Versuchsfeld für Kartoffeln in der Provinz Guandong der Ertrag um 18 Prozent gesteigert und zusätzlich die Erntekosten um 11 Prozent gesenkt werden.

Strategien der Politik

Wie können immer mehr Menschen angesichts begrenzter Ressourcen mit Produkten des täglichen Bedarfs wie Nahrung und Energie ausreichend versorgt werden? Von der Bioökonomie erhoffen sich die Politik und die Industrie Antworten auf eine Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts. So haben sich alle G7-Staaten mit entsprechenden Initiativen und teilweise dezidierten Strategien positioniert. Die US-Regierung beispielsweise veröffentlichte 2012 den „National Bioeconomy Blueprint“, der die Erforschung und Kommerzialisierung biologischer Prozesse zu „einem der Haupttreiber der US-Wirtschaft“ erklärt. Im selben Jahr verabschiedete Japan mit seiner „Biomass Industrialisation Strategy“ ebenfalls einen Aktionsplan, in dem sieben Handlungsfelder mit klaren Zeit- und Zielvorgaben definiert wurden. So soll langfristig die Entwicklung neuer Bioraffinerietechnologien sowie neuer biologischer Ressourcen, wie Mikroalgen, vorangetrieben werden. Mittelfristig geht es um neue industrielle Technologien. Kurzfristig steht die Sicherstellung der Energieversorgung auf Biobasis im Vordergrund.

Nicht zuletzt die Europäische Union ist länderübergreifend ein wichtiger Akteur bei dem Paradigmenwechsel. Sie hat vor knapp fünf Jahren einen Strategie und Maß nahmenplan für eine europäische Bioökonomie vorgelegt. Zwei Jahre später legte die EU-Kommission 2014 mit dem „Biobased Industries Joint Undertaking“ als zentrales Förderinstrument nach. Rund 70 Unternehmen aus der Land- und Forstwirtschaft, Chemie und Energie sind ebenso wie Technologieanbieter als Industriepartner mit dabei. Addiert kommt eine Summe von rund 3,7 Milliarden € zusammen, die bis 2020 investiert werden soll, um neue biobasierte Produkte und Prozesse zur Marktreife zu entwickeln.

Doch nicht nur die führenden Industrienationen planen den teilweisen Wechsel. Weniger bekannt ist, dass schon heute rund 45 Länder unterschiedliche Strategien für einen partiellen Umstieg auf ein System mit nachwachsenden Rohstoffen und biobasierten Produktionsverfahren entwickelt haben. So werden beispielsweise in Uganda erneuerbare Energien, Biotechnologie und Biomasse gefördert, in Malaysia liegt der Fokus auf dem Umstieg auf biobasierte Produkte.

Die Mikrobiologin und Modedesignerin Anke Domaske setzt auf Kleidung aus Milch, die nicht mehr zum Verzehr geeignet ist. Das pulvrige Milcheiweiß Kasein bildet die Grundlage ihrer QMilk-Fasern. Die Biofaser ist hautpflegend, lässt sich komplett kompostieren – und theoretisch sogar essen.

Die Frage nach der Nachhaltigkeit

Ohne kritische Orchestrierung läuft die Hinwendung zur Bioökonomie allerdings nicht ab. Themen wie Nahrungsmittelkonkurrenz, Landnutzung verbunden mit dem entsprechenden Ressourceneinsatz beim Anbau oder auch faire Arbeitsbedingungen spielen in der Debatte um nachwachsende Rohstoffe eine zentrale Rolle. Zurzeit zeichnet sich ab, dass Biomasse der zweiten Generation, deren Rohstoffe nicht essbar sind, zunehmend wichtiger werden – was nicht heißt, dass Raps, Mais und Co. als erste Generation deshalb überholt wären. „Die Bioökonomie und biobasierten Industrien haben das Potenzial, ausreichend Nahrung, Futter, Fasern und andere Materialien bereitzustellen, um den Bedarf zu decken – wenn sie auf die richtige Art weiterentwickelt werden“, sagt Joanna Dupont-Inglis, Direktorin für industrielle Biotechnologie beim Industrieverband EuropaBio. „Eine Antwort, die auf alles passt, gibt es hier nicht. Die Bioökonomie ist unglaublich facettenreich. Unterschiedliche Ausgangsmaterialien sind in unterschiedlichen Regionen für unterschiedliche Anwendungen sinnvoll. Aber eines ist sicher: Wir werden neue Lösungen sehen, die Abfall minimieren und nutzen, wenn er sich nicht vermeiden lässt."

Nylon aus Holzabfällen, Reifen aus Löwenzahn, Schmierstoffe aus Distelpflanzen – Biomasse der zweiten Generation speist sich überwiegend aus nicht für den Verzehr geeigneten Pflanzen, aus organischen Abfällen und Rückständen. Nach Angaben der Vereinten Nationen entstehen rund um den Globus jährlich allein etwa 5 Milliarden Tonnen an Biomasse in Form von landwirtschaftlichen Nebenprodukten. Diese ließen sich, da sie nicht als Nahrung geeignet sind, als Rohstoff nutzen.

Der Preis muss stimmen

Innovationsschub durch eine Schlüsseltechnologie, bessere Leistung, neue Arbeitsplätze, weniger CO2-Ausstoß – die Bioökonomie birgt theoretisch großes Potenzial. Trotzdem sollte sie nicht gleich überschätzt werden. „Die Bioökonomie ist keine Wunderlösung für alle unsere Probleme, aber sie kann uns helfen, die größten sozialen und umweltbedingten Herausforderungen in Angriff zu nehmen“, sagt Dupont-Inglis: „Theoretisch können alle 100.000 organischen Chemikalien, die derzeit genutzt werden, aus erneuerbaren Kohlenstoffquellen statt aus fossilem Kohlenstoff hergestellt werden. Aber wir müssen die drei Säulen der Nachhaltigkeit ins Auge fassen, um die Bioökonomie der Zukunft zu entwickeln – und das heißt in jedem einzelnen Fall abzuwägen, was ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich vorteilhaft ist.“ BASF-Forscher Sieden ergänzt: „Ein Hebel, die Bioökonomie voranzubringen, sind ausreichende Mengen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Aber vor allem ist eine stärker biobasierte Industrie eine große Chance für Innovationen. Wir wollen in unserem Forschungsnetzwerk dieses Potenzial heben."

Immer mehr Kunden fragten nach biobasierten Produkten. „Das ist eine große Chance für uns, unsere Rohstoffbasis zu erweitern. Das geht aber nicht von heute auf morgen“, erläutert Sieden. So war mehr als ein halbes Jahrzehnt Forschungs- und Entwicklungsarbeit nötig, um biobasierte Bernsteinsäure – produziert durch das Bakterium Basfia succiniciproducens – zu einem kommerziellen Produkt zu machen. Sie ist ein wichtiger Baustein für bioabbaubare Kunststoffe, Lacke und Polyurethane, aus denen Matratzen, Fußböden oder Autositze hergestellt werden können. Succinity, das Joint Venture von BASF und dem niederländischen Unternehmen Corbion, betreibt seit 2014 im spanischen Montmélo eine Anlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 Tonnen biobasierter Bernsteinsäure für den Weltmarkt.

Die Frage ausreichender Mengen ist auch für IKEA-Manager Puneet Trehan eine der zentralen Herausforderungen. Deutliche Fortschritte sieht er für seine Branche aber bereits in der Kostenfrage. „Unsere Erfahrungen zeigen: Wenn die Wertschöpfungskette in einer Partnerschaft richtig ausgelegt ist, sind die Kosten durchaus konkurrenzfähig.“ Wichtig sei vor allem eines: „Man braucht Partner, die sich demselben Ziel verschrieben haben.“ Business as usual ist in der Welt der Bioökonomie keine Option. „Was wir momentan überall erleben, ist so etwas wie eine industrielle Evolution“, sagt Joanna DupontInglis. „Erneuerbare und ressourceneffiziente biobasierte Lösungen zu finden – das wird zu noch nie dagewesenen Formen der Zusammenarbeit quer durch die verschiedensten Industrien und Bereiche führen.“

Nachwachsende Rohstoffe im Einsatz

Es muss nicht immer Erdöl sein. Wir zeigen, wo schon heute Produkte, die ganz oder teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, ihren festen Platz in unserem Alltag haben – oder in Zukunft noch finden könnten.