Medien

Abfall für den Kreislauf

Wegwerfen war gestern. In Zukunft werden wir nur noch in Kreisläufen denken. Die intelligente Wiederverwendung von Abfall als Rohmaterial birgt noch viel unerschlossenes Potenzial.

Der Weg, der Tom Szaky auf die Weltbühne führen sollte, beginnt knietief in Abfall. Noch immer schüttelt es den 38-Jährigen, wenn er an den Anfang seines ersten Unternehmens für Abfallrecycling denkt. Doch schon damals hatte der Firmengründer die Vision klar im Blick, die er knapp zwei Jahrzehnte später 2017 auf einem Podium des Weltwirtschaftsforums (WEF) von Davos präsentieren würde: die Idee, Müll abzuschaffen. Schließlich gibt es in der Natur auch keinen Abfall, sondern nur Rohstoffe.

Szakys Unternehmen TerraCycle verarbeitet mittlerweile selbst schwierigen Abfall und macht etwa aus Zigarettenkippen Plastikpellets. Neuerdings versucht der Müllpionier sogar, mit seinem neuen Pfandsystem-Start-up Einwegverpackungen ganz aus der Welt zu schaffen.

Neues Leben für Müll

Müllberge wachsen rasant

Dass ein Enfant terrible der Abfallbranche wie Szaky und die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik zusammenfinden, hat mit einem Problem zu tun, das angesichts seiner immensen Dimension auch nach unkonventionellen Lösungen verlangt. Der Weltbank zufolge erzeugt die Menschheit jährlich etwa 2 Milliarden Tonnen Abfall. Bis 2050 wird diese Menge nach Schätzungen der Entwicklungsbank um rund 70 Prozent steigen – auf dann rund 3,4 Milliarden Tonnen.

Die größte Herausforderung ist Kunststoff: 242 Millionen Tonnen Plastikabfall werden der Weltbank zufolge jährlich in etwa produziert. Das entspricht 12 Prozent der gesamten Abfallmenge. Die Politik macht entsprechend Druck. Im Mai 2019 verabschiedete die Europäische Union (EU) ein Gesetz, das Einwegkunststoffe wie Strohhalme oder Kunststoffbesteck ab 2021 verbietet. Die energische Maßnahme passt zum Aktionsplan „Den Kreislauf schließen“, den die EU bereits vor ein paar Jahren auf den Weg gebracht hatte. Nicht erst seitdem kreist das Denken der Staats- und Unternehmenslenker massiv um die drei großen R: Reduce, Reuse, Recycle – auf Deutsch: Vermeiden, Wiederverwenden, Wiederverwerten. Und das Prinzip nimmt immer mehr Tempo auf.

Kunststoffabfälle in der Umwelt abzuschaffen, ist eine Herausforderung, die wir bewältigen können.“

Unternehmen wie BASF haben die Zeichen der Zeit, aber auch den Wert gemeinsamen Handelns erkannt: Im Januar 2019 brachten knapp 30 Firmen die globale Allianz gegen Kunststoffmüll in der Umwelt (Alliance to End Plastic Waste, AEPW) auf den Weg, Teilnehmerzahl steigend. Mit zugesagter 1 Milliarde $ fördert die Non-Profit-Initiative neue Lösungen, um die Auswirkungen von Kunststoffabfällen auf die Umwelt zu minimieren, Prozesse in der Abfallwirtschaft zu verbessern und die Kunststoffe wieder dem Kreislauf zuzuführen. Hierzu werden auch Partnerschaften mit lokalen Organisationen geschlossen. „Kunststoffabfälle in der Umwelt abzuschaffen, ist eine Herausforderung, die wir bewältigen können – durch nachhaltige Anstrengungen, Zusammenarbeit und Engagement für innovative Lösungen“, betont Jacob Duer, Präsident und Vorstandsvorsitzender der AEPW und ehemaliger Programmdirekter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.

BASF ist auf dem Weg, mit einem neuen Rohstoff dazu beizutragen, Kreisläufe beim Kunststoff zu schließen. ChemCycling™ lautet der Name des Projekts, bei dem das Unternehmen recyceltes Pyrolyseöl aus weggeworfenem Kunststoff als Rohstoff in der Produktion einsetzt und damit fossile Rohstoffe teilweise ersetzt. Partnerunternehmen von BASF bringen Kunststoffabfall aus unterschiedlichen Sorten unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 300 und 700 Grad Celsius. Die langen Polymerketten der Kunststoffe lösen sich in der Hitze auf, werden als kürzere Ketten zu Pyrolyseöl und als ganz kurze Ketten zu Gas. Letzteres wird dazu benutzt, den Prozess zu beheizen. „Ein Großteil der benötigten Energie kommt also aus dem Kunststoff selbst“, beschreibt BASF-Nachhaltigkeitsexperte Dr. Andreas Kicherer, Ludwigshafen. Der andere, flüssige Teil kann nun gereinigt und bearbeitet werden, bevor er bei BASF in den Steamcracker kommt. Hier wird das Öl wieder in die Grundbausteine zerlegt, um daraus neue Produkte, auch Kunststoffe, herzustellen. Im Juli 2019 hat BASF erstmals Produkt-Prototypen auf Basis chemisch recycelten Materials wie Autobauteile oder Käseverpackungen aus der Pilotphase vorgestellt. „Früher hätte man gesagt: ‚Recycelter Kunststoff in sicherheitsrelevanten Teilen oder mit Nahrungsmittelkontakt? Nie und nimmer!‘ Wir haben nun bewiesen, dass das funktioniert“, sagt Kicherer. „ChemCycling hat den großen Vorteil, dass erstmals die Qualität von Neuware erreicht werden kann. Aber es gibt noch den Zusatznutzen, dass man erklären kann: aus recycelten Rohstoffen hergestellt.“ Konkret funktioniert das durch ein zertifiziertes Massenbilanzverfahren: Dem Endprodukt wird der Anteil des am Beginn der Produktion eingesetzten recycelten Materials rechnerisch zugeordnet. Isoliert betrachtet werde die reine Produktion mit Rohöl wohl oft preiswerter sein. Zu Buche schlage jedoch die Einsparung von Ressourcen und von CO₂ – da der wiederverwertete Kunststoffabfall ansonsten zu geringerwertigen Produkten verarbeitet oder verbrannt würde. Bevor ChemCycling jedoch in großem Maßstab eingesetzt werden kann, müssen neben technischen Voraussetzungen auch noch regulatorische Hürden genommen werden.

Ist es sinnvoll, CO2 zu recyceln?

Werden Produkte hergestellt oder Energie erzeugt, fällt oft das Treibhausgas Kohlendioxid an. Statt es nur in die Luft zu pusten, könnte es auch als Rohstoff wiederverwendet werden. Theoretisch geht das – doch der Idee sind Grenzen gesetzt.

Mithilfe von CO2 Windeln besonders saugfähig machen – was wie eine ungewöhnliche Idee klingen mag, ist für Forscher bereits im Bereich des Möglichen. So wird bei BASF daran gearbeitet, Kohlendioxid zusammen mit Ethylen zu verwenden, um Natrium-Acrylat herzustellen. Dies ist ein wichtiger Ausgangsstoff für Superabsorber, der in Windeln und anderen Hygieneprodukten seine Dienste tut. Ein Beispiel unter vielen. Weltweit tüfteln Unternehmen daran, aus der chemischen Verbindung von einem Kohlenstoff- und zwei Sauerstoffatomen neue Produkte wie etwa Hartschäume oder Vorprodukte von Fasern zu schaffen. Das Problem: Das Kohlendioxid-Molekül ist so träge, dass es nur unter sehr großem Energieaufwand mit anderen Molekülen reagiert.

„Nach neun Jahren Forschung haben wir das beim Natrium-Acrylat geschafft. Der Prozess warzunächst sehr komplex, störanfällig – und sehr teuer“, sagt Dr. Rocco Paciello, der bei BASF eine Forschungsgruppe für homogene Katalyse leitet. Bei der Reaktion der beiden gasförmigen Verbindungen CO₂ und Ethylen in größerem Maßstab hat man es zudem mit vielen voneinander abhängigen Parametern zu tun: „Verändert man einen Parameter, beeinflusst dies automatisch auch alle anderen. Vor einem halben Jahr hätte ich die Geschwindigkeit der Reaktion als unsere größte Herausforderung angesehen“, erklärt Paciello. Diese sei aber mittlerweile mithilfe eines passenden Katalysators schnell genug. „Aktuell istunser Hauptproblem der zu hohe Energieverbrauch bei der Aufarbeitung des Reaktionsgemisches.“ Denn wirtschaftlich betreiben lässt sich das Verfahren nur, wenn man den Energiebedarf reduzieren kann. Erst dann rechnen sich die im Vergleich zum herkömmlichen Produktionsverfahren niedrigeren Rohstoffkosten.

Effekt auf den Klimawandel? Gering

Mehr als ein Nischendasein ist für CO₂ als Rohstoff auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Bei BASF läuft die Nutzung von CO₂ als Rohstoff bei der Herstellung von Natrium-Acrylat zwischenzeitlich kontinuierlich im Labormaßstab. Es wird noch etwas dauern, bis dies auch im industriellen Maßstab funktioniert. Paciello hofft: „In etwa fünf Jahren könnte es so weit sein.“

Fest steht aber auch: Der Effekt, den selbst eine umfangreiche Nutzung von CO₂ als Rohstoff in der Chemie auf den Klimawandel hätte, wäre nur sehr gering. Daher steht bei BASF die Vermeidung von CO₂-Emissionen im Vordergrund, wenn es darum geht, auf eine klimafreundliche Produktion umzustellen. Das Unternehmen will bis 2030 CO₂-neutral wachsen. Zudem forscht BASF an neuen Produktionstechnologien, die den Kohlendioxid-Ausstoß weiter reduzieren oder komplett vermeiden sollen. Im Fokus stehen dabei die Basischemikalien. Diese allein sind für etwa 70 Prozent der CO₂-Emissionen in der chemischen Industrie verantwortlich. Neben neuen Prozessen geht es auch darum, wie zukünftig die benötigte Energie aus regenerativen Quellen eingebunden werden kann. So forscht BASF unter anderem an einem elektrischen Heizkonzept für Steamcracker. Dieser spaltet Rohbenzin bei einer Temperatur von 850 Grad Celsius auf. Wenn diese Temperatur mit regenerativem Strom erreicht würde – anstelle des bisher üblichen Erdgases –, könnten die CO₂-Emissionen um bis zu 90 Prozent reduziert werden.

Fakten über Kohlenstoffdioxid

CO₂ ist ein natürliches, ungiftiges Nebenprodukt der Atmung vieler Lebewesen und entsteht zudem, wenn Holz, Kohle, Öl oder Gas verbrannt werden. Mit nur etwa 0,04 Prozent macht es einen sehr geringen Anteil in der Luft aus. Aber als Treibhausgas spielt es eine große Rolle: CO₂ absorbiert einen Teil der von der Erde in das Weltall abgegebenen Wärme und strahlt diese zurück.

Kehrtwende beim Elektroschrott

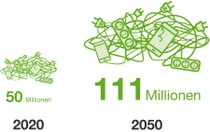

Mit ungehobenen Schätzen, die nicht in diffizilen chemischen Prozessen, sondern in Elektrogeräten schlummern, beschäftigt sich Dr. Rüdiger Kühr. Der Wissenschaftler forscht an der Universität der Vereinten Nationen (UNU), die ihren Hauptsitz in Japan hat und sich mit der E-Waste Coalition die weltweite Verringerung des Elektroschrotts auf die Fahnen geschrieben hat. Fast 50 Millionen Tonnen Elektrogeräte werden pro Jahr weggeworfen, die Zahl könnte nach UN-Berechnungen bis 2050 auf 111 Millionen Tonnen jährlich steigen – wenn nichts passiert.

In diesem Fall drohten ernsthafte Verwerfungen – was die Entsorgung, aber auch die Versorgung der Elektronikindustrie mit Rohstoffen wie den Seltenen Erden angeht, warnt Kühr. Der Direktor des Programms für nachhaltige Kreisläufe an der UNU verlangt nicht weniger als eine 180-Grad-Wende bei der Herstellung und Verwendung von Elektrogeräten: weg von der Wegwerf-Elektronik, hin zur Wiederverwertung und Wiederverwendung. „Hier sind die Produzenten in der Verantwortung.“ Diese sollen ihre Innovationskraft nicht an schnellem Wechsel immer noch schickerer Modelle ausrichten, sondern an den Fragen: Wie kann man einfacheren Zugang zu Komponenten bekommen? Wie Elektronik besser reparieren und recyceln? Wie ihre Lebensdauer generell verlängern?

Weltweit Müll anders denken

Abfall vermeiden, wiederverwenden, smarter machen – wir blicken auf Orte, die Vorreiter sind.

Das neue Denken der Digitalisierung im Sinne von „Teilen ist das neue Haben“ könnte der Elektronikbranche dabei in die Hände spielen: Neue Technologien vom Internet der Dinge bis zum Cloud-Computing bergen laut dem Bericht des WEF A New Circular Vision for Electronics ein enormes Potenzial für eine bessere Produktverfolgung, Rücknahme und Wiederverwertung. Benutzen statt nur Besitzen – wie es bereits beim Leasing von Kopierern in Firmen gang und gäbe ist –, dieses Prinzip hält Rüdiger Kühr auch bei Smartphone, Tablet & Co für zukunftsweisend. Der UNU-Forscher spricht hier von Dematerialisierung: Dabei bleibt der Hersteller Geräteeigentümer – mit einem vitalen Geschäftsinteresse daran, Konsumenten den bestmöglichen Service zu bieten.

Die geistigen Ressourcen für solch ein Denken in Kreisläufen könnten die zumeist asiatischen Elektronikhersteller direkt vor ihrer Haustür finden: In seinem Buch Decoding China verweist der Autor Diego Gilardoni darauf, dass der westliche Betrachter die Dinge an sich in den Blick nehme – die Chinesen aber die „Beziehungen zwischen den Dingen“ fokussierten. Damit ist das Land prädestiniert für die Idee des Wirtschaftens ohne Müll. „Vielleicht liegt es an diesem Denken in Zusammenhängen, das die Zukunft nie aus dem Blick verliert, dass sich in dem asiatischen Land bereits so eindrückliche Beispiele für eine Kreislaufwirtschaft finden“, heißt es bei der Ellen MacArthur Foundation, deren China-Expertin Vigil Yangjinqi Yu dafür Fallbeispiele gesammelt hat: So hat etwa das Pekinger Startup YCloset Wegwerf-Kleidung den Kampf angesagt. Für einen monatlichen Festbetrag können sich modebewusste Chinesinnen bis zu 30 Kleidungsstücke vom Businesskostüm bis zum Party-Outfit ausleihen und wieder zurückgeben – organisiert über eine Smartphone-App. Ein Beitrag, die extrem wasserintensive und oft umweltbelastende Herstellung immer neuer Billig-Modekollektionen einzudämmen.

Die Käufer sind bereit, selbst hohes Pfand zu zahlen, wenn der Service stimmt.“

Die Idee des smarten Nutzens und Wiederverwendens statt eines schnellen Besitzens und Wegwerfens: das ist auch das Geschäftsmodell von Tom Szakys frisch gegründetem Unternehmen Loop. Bei den ersten Gehversuchen in den USA hat Szaky dabei eine erstaunliche Beobachtung gemacht, die auch für einen nachhaltigen Mentalitätswandel der Verbraucher spreche: Die Käufer seien bereit, selbst hohes Pfand zu zahlen – wenn der Service rund um das Produkt stimme. „Damit lässt sich Kreislaufwirtschaft nicht nur funktional gestalten. Wir haben es nun in der Hand, Produkte herzustellen, die nicht nur nachhaltig, sondern auch schön designt und hochwertig sind.“

Drei Anpacker gegen Müll

Die Müllberge wachsen und wachsen. Aber auch die Zahl der Menschen, die das nicht hinnehmen wollen. Wir stellen drei von ihnen vor.

Die Müllverbannerin

Bea Johnson Bloggerin, San Francisco/USA

Das nahezu müllfreie Leben von Bea Johnson manifestiert sich in einem Einmachglas. Darin: der gesamte Abfall ihrer Familie eines Jahres. Ein Mülleimer im Haus? Fehlanzeige, kein Bedarf. Johnson führt ein Zero-Waste-Leben. Sie verbannt abfallintensive Produkte und beschränkt sich auf das Nötigste: Alte Bettwäsche verwandelt die Abfallvermeiderin in Stofftaschen und geht damit einkaufen – generell nur Unverpacktes. Gebrauchsgegenstände sind so gut wie alle secondhand. Das gilt auch für die Garderobe, die aus so wenig Teilen besteht, dass alles in einen kleinen Koffer passt. „Dass wir deshalb verzichten müssten, ist aber ein großer Irrtum“, sagt Johnson und betont den Gewinn an Lebensqualität. Geld spare man auch, etwa 40 Prozent weniger gibt sie im Vergleich zu früher aus. Seit sie 2009 anfing, über ihren Zero-Waste-Lebensstil zu bloggen, ist die Bewegung sprunghaft gewachsen. Mehr als 400.000 Follower in den sozialen Medien zählt die Abfallaktivistin mittlerweile.

Der Müllzurückbauer

Geert Bergsma Wissenschaftler, Delft/Niederlande

„Ein wenig überrascht“ sei er schon, dass sein Forschungsgebiet so plötzlich Aufmerksamkeit erfährt, sagt Geert Bergsma mit leicht amüsierter Verwunderung: Auf einmal reden alle von der weltweiten Bedrohung durch Kunststoffmüll. „Für uns“, betont der Experte der Forschungs- und Beratungseinrichtung CE Delft, „ist das hilfreich, um mehr Aufmerksamkeit für die Wiederaufbereitung von Plastik zu bekommen.“ Denn der 53-jährige Niederländer hat seit einigen Jahren die Vorteile einer innovativen Lösung des Problems im Hinblick auf die Umwelt untersucht: das chemische Recycling. Er hat herausgefunden, dass die Depolymerisation, bei der Kunststoffe mit wenigen chemischen Schritten in ihre ursprünglichen Bausteine zurückverwandelt werden, eine besonders vielversprechende Antwort ist. „Dieses Verfahren kommt mit vielen Verunreinigungen zurecht“, erklärt Bergsma, „womit bei Verpackungen eine echte Kreislaufwirtschaft möglich wird.“ Eine Getränkeflasche kann so Getränkeflasche bleiben – und wird nicht zu minderwertigerem Material, also letztlich Müll. „Es spart auch die größte Menge an CO2, in einem ähnlichen Umfang wie beim mechanischen Recycling und einem größeren als beim chemischen Recycling“, betont Bergsma. Die ruhige, beharrliche Arbeit von Wissenschaftlern wie ihm scheint zu fruchten: Im Süden der Niederlande entsteht eine neue Fabrik, die mit Depolymerisation arbeitet. Bergsmas Vision: „Gemeinsam mit dem mechanischen könnte das chemische Recycling dem Verbrennen des meisten Kunststoffmülls den Garaus machen.“

Der Müllneudenker

Tom Szaky Unternehmer, New Jersey/USA

Begonnen hat alles mit Würmern. Der damalige Student Tom Szaky fütterte sie mit den Essensresten aus der Kantine der Princeton University und machte aus ihrem Kot Dünger. Der Handelsriese Walmart zeigte Interesse, der Naturdünger gelangte in sein Sortiment. Das war 2007. Mittlerweile sammeln über 200 Millionen Menschen für TerraCycle, die Firma des Müllpioniers aus New Jersey, ihren Abfall.

Was Nachhaltigkeitsidol Szaky will, ist nichts weniger, als den Abfall aus der Welt zu schaffen. Das Unternehmen mit Zweigstellen in 21 Ländern gilt als Vorreiter im Recyceln von Nicht-Recycelbarem und macht etwa Kaugummis zu Polymeren für Frisbees oder Windeln zu Parkbänken. Doch auch Szaky sieht, dass sich das Müllproblem nicht nur mit Wiederverwertung lösen lässt. Es muss weniger Abfall produziert werden. Kurzerhand gründete der 38-jährige Loop, eine Zero-Waste-Einkaufsplattform, die mit einem globalen Kreislaufsystem für Verpackungen die Einwegprodukte abschaffen will. Mit dabei: Großunternehmen wie Carrefour, Procter & Gamble, Unilever oder Nestlé und Mars. Gemeinsam haben sie neue, langlebige Pfandverpackungen für knapp 300 Produkte entworfen, die über die Plattform angeboten werden – vom immer wieder befüllbaren Eiscremebecher bis hin zu wiederholt nutzbaren Deosticks. „Im Prinzip ist Loop die Neuerfindung des Milchmanns der 1950er-Jahre: Damals wie heute werden Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen an die Tür geliefert und wenn sie aufgebraucht sind, wieder abgeholt, gereinigt und neu befüllt“, erläutert Szaky. Im Mai startete die Pilotphase von Loop in Paris und New York. Als Nächstes ist die Expansion in Großbritannien und Teilen Nordamerikas geplant. Deutschland und Japan sollen folgen.